超市之上起高楼:新州规划改革引爆“购物住”混合开发热潮

新州新一轮规划法改革,正在把“买菜回家”升级为“住在菜场上”。从Bankstown到Chatswood,一批零售巨头——Westfield、Coles、Woolworths——的屋顶被画上密密麻麻的户型图,超过1.2万套公寓正排队冲刺审批,至高拟建46层。政策东风、人口压力与土地三重夹击下,“购物中心+高层住宅”成了悉尼版“上楼下楼”很快解决方案。

一、政策闸门一开,项目鱼贯而入

新州政府今年落地的“交通枢纽及中心地块高密度激励”条款,允许在地铁站、公交换乘点和现有商业中心上方直接加建住宅,审批通道升级为“州 Significant”。规划厅长Paul Scully直言:“法律变动帮我们把好地儿从单一零售解锁成混合用途,让住房供应跟上人口时钟。”

政策落地仅数月,项目清单已迅速膨胀:

Bankstown Central:四栋塔楼约1500套,紧邻既有火车站

Westfield Hornsby:2100套,分三期在空中“嫁接”住宅

Warringah Mall:1500套,配套新建步行桥直连公交枢纽

Eastlakes Shopping Centre:1000套,总投资6.5亿澳元,可容2000名新居民

Mandarin Centre, Chatswood:46层、300套,北岸天际线再“长个”

此外,Edgecliff、Eastwood、Gladesville、Sutherland、Ramsgate等城区,Coles、Woolworths的“加盖”方案也已进入公众征询或开发申请阶段,体量从70套到500套不等。

二、零售商为何热衷“上楼”?

“单层零售变现一次,空中住宅再变现一次。”——一位参与Hornsby项目的基金经理一句话点破商业逻辑。大型盒子商业占地广、产权单一、无拆迁纠纷,加上层高足够,可直接在屋顶起塔,省去了昂贵且漫长的土地整合环节。新州大学Futures Research Centre的Chris Pettit教授把这类地块称为“即插即用型”高密度熟地:“人口突破600万、通勤半径越拉越长,购房者愿意用后院换楼下商场,零售商自然愿意用屋顶换现金流。”

三、争议同步“长高”

项目提速,反对声浪也同步放大:

Bayside Council指出,Eastlakes新增1000套住宅,将使本就拥堵的Botany Road在早晚高峰“彻底锁死”;

Ryde市议员Roy Maggio引用交通模型称,Gladesville的Woolworths塔楼(171套)与隔壁Coles再建500套叠加后,Victoria Road车流或增18%,而开发商提交的“影响评估”明显低估;

Willoughby市议会向规划厅递交正式异议,认为Mandarin Centre仅把10%单位锁定15年可负担租售“太短”,无法形成永久性平价住房存量;

阳光权、视线廊道、小学操场遮光——Gladesville居民在公开听证会上举着“Keep Our Light”标语,要求把塔楼高度从14层削至10层以下。

规划厅回应,所有项目仍须通过交通、日照、风环境、公共设施等多轮技术评估,州政府同时追加2.2亿澳元用于升级Bankstown、Hornsby、Eastlakes周边的道路与学校,以“对冲”新增人口压力。

四、住房可负担性:是解药还是噱头?

悉尼大学城市与区域规划讲师Catherine Gilbert提醒,高密度不等于低成本。“即便10%可负担单位,按市价八成租售,对真正的低收入群体依旧高不可攀。一旦15年期限届满,房源回流二级市场,可负担性就消失。”她建议州政府考虑“包容性分区”升级版:把可负担比例提高到20%—30%,并设定永久回购条款,才能防止“高密度只高价格”。

五、下一站,Waterloo与更多“隐藏屋顶”

根据规划厅内部清单,至少还有20处零售地块正在前期论证,包括Waterloo的Woolworths旗舰店、Blacktown的Coles仓储店、甚至卧龙岗郊区的老旧购物中心。开发商、地方议会与社区三方的新一轮博弈,已在幕后悄然展开。

当“ quarter-acre block”的独栋梦渐行渐远,把家安在超市屋顶,似乎成了悉尼人拥抱便捷与高密度的新妥协。政策红利释放速度之快,让城市天际线先一步“长出”公寓;而交通、阳光、平价住房这些民生底线,能否同步“长高”,仍是新州政府与全社会必须答好的考卷。

温馨提示:温馨提示:文章源自网络,所述观点不代表尚澳观点,仅供参考!投资有风险,入市需谨慎!文章中宣传素材(图片/视频/VR)部分源自网络,其著作权归作者所有;如原作者表面其身份并且停止使用该素材,请及时与本网联系!

相关文章推荐

本季推荐项目

-

效果图 澳大利亚 墨尔本The Queensbridge Building

公寓 1/2/3室首付:一房一价,详情来电咨询 >>在线咨询 -

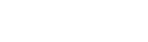

效果图 澳大利亚 【墨尔本公寓项目】ALUNA

公寓 1/2/3房首付:一房一价,详情来电咨询 >>在线咨询 -

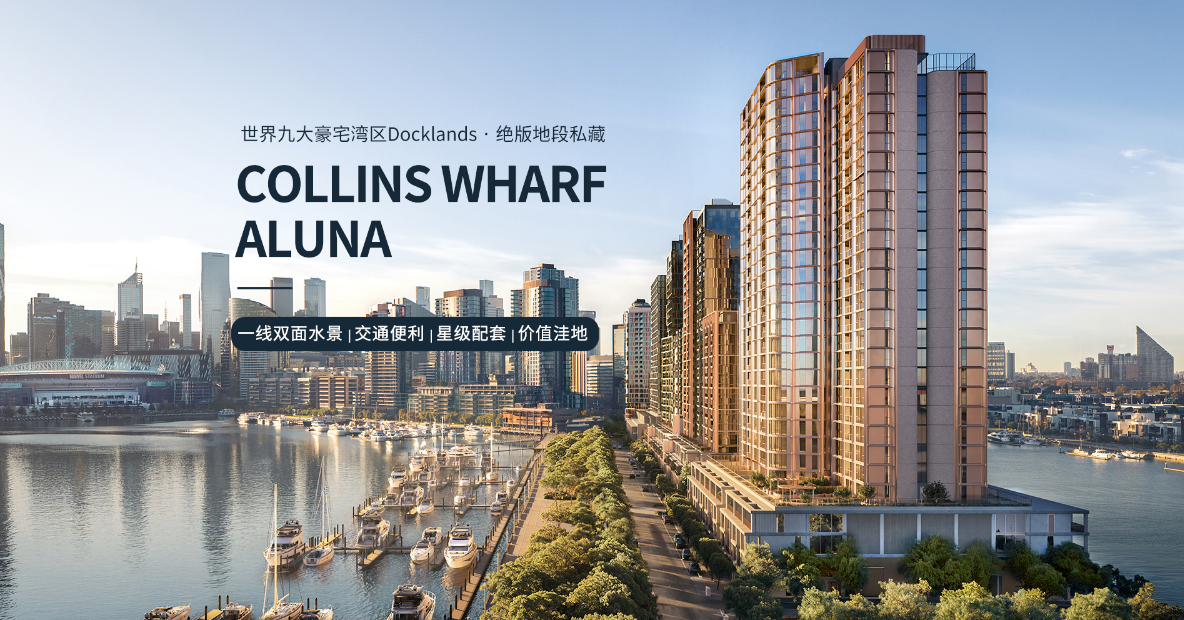

效果图 希腊 【希腊公寓项目】海蓝湾十六

公寓 详情咨询首付:一房一价,详情来电咨询 >>在线咨询