“豪华公屋”惹争议:30亿澳元改造Waterloo,悉尼公屋迈入“混合”时代

当Blacktown新建公屋项目以景观花园、开放式厨房和设计师外立面亮相时,社交媒体瞬间炸锅——有人点赞“政府住房的未来图景”,也有人质疑“纳税人钱是否该用来建‘公寓’?”这座可容纳21人的一居、两居混合公寓,正是新州66亿澳元“Building Homes for NSW”计划的缩影:拆掉上世纪阴森混凝土塔楼,代之以“社会住房+经济适用房+私人住宅”的混合收入社区。争议也随之而来:设计感与实用性,该如何平衡?

一、从“混凝土迷宫”到“设计师公寓”**

旧公屋:上世纪60-70年代高层,狭窄楼道、犯罪温床,成为“忽视与衰败”符号

新公屋:Blacktown样板项目配备现代化厨卫、景观花园、近学校与公交,外观酷似长租公寓

政府意图:用“混合收入”打破贫困聚集,减少“住在公屋”的标签感。

二、资金与规模:30亿澳元重塑Waterloo**

总投资:66亿澳元(四年内全州8400套)

旗舰项目:Waterloo重建

30亿澳元投入

交付≈3100套:1000套社会住房+600套经济适用房+1500套私人住宅

十年改革计划:新建+翻新共3万套,至少50%分配给“逃离家暴的女性和儿童”

三、争议焦点:设计感=浪费?**

赞成方

社会评论员Prue McSween:“住不起房≠二等公民,体面设计是尊严。”

住房厅长Rose Jackson:“租户应得‘助力生活’的家,而非‘拖累生活’的破屋。”

质疑方

纳税人逻辑:“每分钱都该多建房,而非建贵房。”

网络声音:“Illawarra上百套公屋被封待修,先修旧再建新更划算。”

Facebook帖子下,网友分歧明显:

“太漂亮了,我愿意用自己的房子换!”

“少花点钱,就能多帮几家人遮风挡雨。”

四、供需现实:5万人排队,等待平均5年**

全州公共住房等候名单:≈5万人,悉尼占大头

当前产出:66亿÷8400套≈每套79万澳元(含土地、设计、配套)

政府回应:高标准→更低维护费+更长使用寿命,“全生命周期”成本更优

五、行业视角:从“大房东”到“好房东”**

Shelter NSW首席执行官John Engeler:“关键不是建多少,而是如何运营。要从‘大房东’变成‘好房东’。”

指标转变:

数量→质量

补贴→混合收入

纯福利→社区融合

六、未来路线图:2025-2035十年改革**

3万套翻新——消除维护积压,提升能效与安全性

8400套新建——混合收入社区,分散等候压力

50%配额——优先家暴逃离者,兼顾单亲、残障、老龄群体

运营改革——数字化申请、租务管理、社区服务一体化

七、买家与投资人启示**

混合社区=房价稳定器

社会住房占比30–40%,可减缓区域供应洪峰

设计感提升片区形象,利于私人住宅溢价

选材与标段

政府招标偏好“设计+运营”一体化,建材、节能、智能家居企业可切入

社会资本(SMSFs、慈善基金)可参与“经济适用房”REITs

政策风向

高规格公屋将成为样板,未来翻新、能效升级订单持续释放

维州、昆州已跟进类似“混合收入”模式,全国复制空间巨大

“豪华公屋”争议背后,是“体面生活”与“纳税人成本”的价值碰撞。新州政府用30亿澳元赌注,试图证明:设计+混合收入,不仅能缩短维修周期,更能打破贫困聚集的代际循环。对于等候名单上的5万人而言, debate可以慢,钥匙必须快——因为“有尊严的屋顶”,才是公共住房存在的根本意义。

温馨提示:温馨提示:文章源自网络,所述观点不代表尚澳观点,仅供参考!投资有风险,入市需谨慎!文章中宣传素材(图片/视频/VR)部分源自网络,其著作权归作者所有;如原作者表面其身份并且停止使用该素材,请及时与本网联系!

相关文章推荐

本季推荐项目

-

效果图 澳大利亚 墨尔本The Queensbridge Building

公寓 1/2/3室首付:一房一价,详情来电咨询 >>在线咨询 -

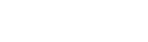

效果图 澳大利亚 【墨尔本公寓项目】ALUNA

公寓 1/2/3房首付:一房一价,详情来电咨询 >>在线咨询 -

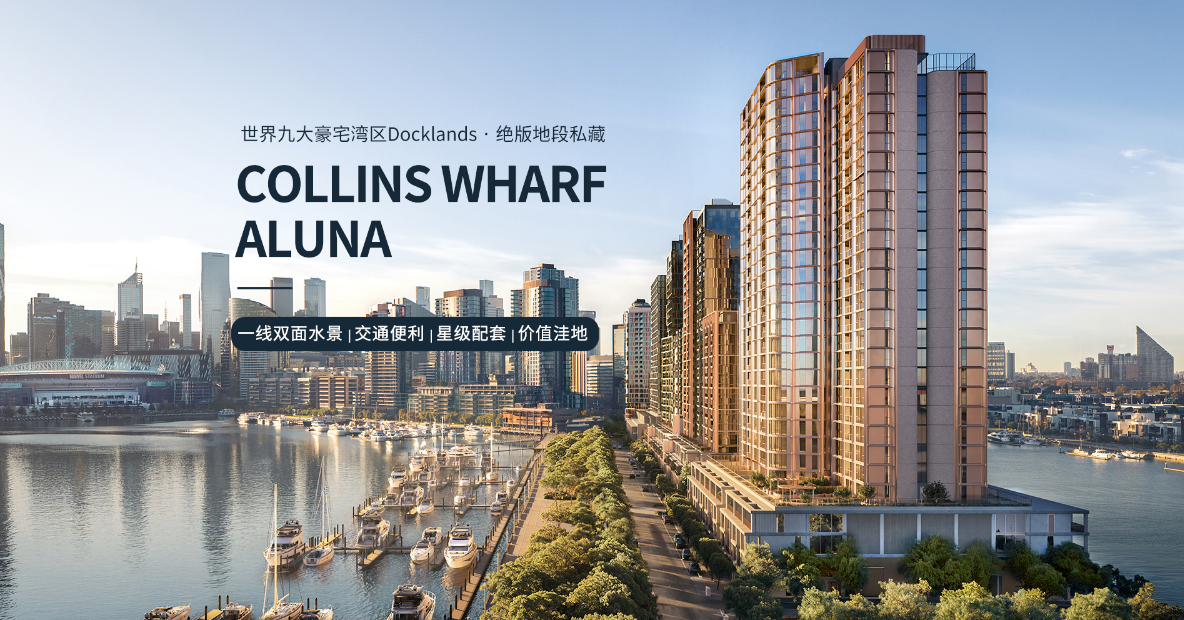

效果图 希腊 【希腊公寓项目】海蓝湾十六

公寓 详情咨询首付:一房一价,详情来电咨询 >>在线咨询